A Padova, in occasione della seconda edizione della BTRI, borsa turismo religioso internazionale,

“eductour” per la stampa di settore tra arte, tavola, arte e ancora tavola…

Ma quanto siamo ricchi di arte? (…e di tavola?) I giornalisti presenti non erano certo di “primo pelo”

ma proprio tutti sono rimasti a bocca aperta all’uscita da chiese e musei (e anche… dai ristoranti)

Complice una bella “ottobrata”

il viaggio-stampa - organizzato da DRAGOPRESS

- comincia

sotto i migliori auspici dal centro del capoluogo veneto con le tappe

previste, quelle canoniche della “città del Santo”: l’omonima

Basilica, l’Arena Romana, Duomo e Battistero, Cappella degli

Scrovegni, Chiesa degli Eremitani, il Ghetto ebraico con sinagoga e

museo, l’Orto Botanico (dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco)

il Palazzo della Ragione e l’Università 'Il Bò', frequentata da

Galileo, Copernico, dal Petrarca, ecc. La trasferta prevede anche

qualche digressione nei paraggi: nel quartiere Arcella alla chiesetta

intitolata a Santa Maria della Cella dove sant’Antonio fu condotto

morente, al santuario antoniano di Camposampiero, a Cittadella per

una piacevolissima passeggiata nel “camminamento delle ronde”

sulle mura restaurate, al castello di Monselice, al Palazzo e alla

loggetta del Monte di Pietà, alla chiesa di san Paolo e al museo

civico, fino al Santuario Giubilare delle Sette Chiese e alla villa

Nani-Mocenigo, siti per l’occasione amabilmente descritti

dall’esimio prof. Riccardo Ghidotti che ha affascinato i presenti

con le sue narrazioni.

Tra le variazioni sul tema, la visita al “museo della storia della Medicina”, sito in città nell’ex ospedale di san Francesco, ha lasciato tutti, inaspettatamente, esterrefatti: senza dubbio grande parte del merito va alla direttrice Elisa Salvato (…affetta da RLS??) travolgente nel descrivere il sapere medico dalle origini – dal codice Hammurabi alla medicina sapienziale fino a quella moderna – tra le sale dedicate all’anatomia, alla fisiologia, alla patologia e alla terapia, con trattazioni sull’apparato motorio, digerente e riproduttivo, sul sistema nervoso, occhio, orecchio, cuore e polmone, sugli anestetici, gli antibiotici e i vaccini e con la possibilità di sfogliare “veri” testi, antichi volumi ancora scritti a mano dagli scienziati, ma con tanto di traduzione – una struttura (avveniristica) che raccoglie, custodisce e valorizza testimonianze della cultura medica scientifica padovana, ma anche internazionale. Un complesso sistema - alla fine semplicissimo - dove è “vietato non toccare” (!) – gestito da apparati software e sistemi multimediali che permettono analisi in tempo reale, esami, visualizzazioni di scheletro, muscoli e organi umani in grandezza naturale, componibili e scomponibili, sezionabili e scrutabili all’infinitesimo da tutte le prospettive, guidati da voci digitali e non: un vero luna park per i visitatori più piccoli, che trovano diversi percorsi giocosi (e non vogliono più andare via…) ma in effetti scientificamente tutti attendibili anche per gli adulti, uomini, donne, e medici, chirurghi compresi!

Per i tanti operatori della comunicazione partecipanti a questo viaggio stampa - quasi tutti giunti ormai all’ennesima frequentazione del capoluogo veneto, in occasione di fiere, convegni (e per il sottoscritto anche per incontri enogastronomici… perché questa zona è famosa per "risi e bisi" e "pasta e fasoi", per il prosciutto Veneto Berico Euganeo, per il "bollito alla padovana", il radicchio e i formaggi… il “dolce di Federico II” e per concludere, il caffè “macchiato menta e zabaione”, tipicità sempre proposta dallo storico caffè Pedrocchi di piazza Cavour - lì da 200 anni! - "il caffè senza porte” aperto giorno e notte) - visitare un po’ meno frettolosamente e con tanto di guida esperta chiese, palazzi e musei, è stata davvero un’opportunità da non perdere e, così si impara che nella chiesa del Santo vi sono “lunette” che trasmettono la storia cristiana per mano di artisti quali Giotto, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Giambattista Tiepolo, Gianantonio Canal, più noto come Canaletto e ancora, Sebastiano del Piombo Lorenzo Lotto, Giusto de' Menabuoi, Altichiero, Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, il Pordenone e potremmo continuare per un altro paio di pagine… Infine assistendo incantati alla visita in notturna della cappella del Santo, con tanto di spiegazioni di fra’ Giuliano, squisitamente competente e lapidario nelle chiose (quando ci vuole… ci vuole!).

Ah dimenticavamo… Il viaggio stampa era stato organizzato per partecipare in primis alla “BTR” Borsa del Turismo Religioso Internazionale, con workshop per gli addetti ai lavori (che per inciso è stato ancora una volta un successo per operatori e visitatori) ma come spesso succede, le attività di contorno, per qualcuno…

– forse – hanno avuto più successo dell’evento principale! (Gianfranco Leonardi)

Tra le variazioni sul tema, la visita al “museo della storia della Medicina”, sito in città nell’ex ospedale di san Francesco, ha lasciato tutti, inaspettatamente, esterrefatti: senza dubbio grande parte del merito va alla direttrice Elisa Salvato (…affetta da RLS??) travolgente nel descrivere il sapere medico dalle origini – dal codice Hammurabi alla medicina sapienziale fino a quella moderna – tra le sale dedicate all’anatomia, alla fisiologia, alla patologia e alla terapia, con trattazioni sull’apparato motorio, digerente e riproduttivo, sul sistema nervoso, occhio, orecchio, cuore e polmone, sugli anestetici, gli antibiotici e i vaccini e con la possibilità di sfogliare “veri” testi, antichi volumi ancora scritti a mano dagli scienziati, ma con tanto di traduzione – una struttura (avveniristica) che raccoglie, custodisce e valorizza testimonianze della cultura medica scientifica padovana, ma anche internazionale. Un complesso sistema - alla fine semplicissimo - dove è “vietato non toccare” (!) – gestito da apparati software e sistemi multimediali che permettono analisi in tempo reale, esami, visualizzazioni di scheletro, muscoli e organi umani in grandezza naturale, componibili e scomponibili, sezionabili e scrutabili all’infinitesimo da tutte le prospettive, guidati da voci digitali e non: un vero luna park per i visitatori più piccoli, che trovano diversi percorsi giocosi (e non vogliono più andare via…) ma in effetti scientificamente tutti attendibili anche per gli adulti, uomini, donne, e medici, chirurghi compresi!

Per i tanti operatori della comunicazione partecipanti a questo viaggio stampa - quasi tutti giunti ormai all’ennesima frequentazione del capoluogo veneto, in occasione di fiere, convegni (e per il sottoscritto anche per incontri enogastronomici… perché questa zona è famosa per "risi e bisi" e "pasta e fasoi", per il prosciutto Veneto Berico Euganeo, per il "bollito alla padovana", il radicchio e i formaggi… il “dolce di Federico II” e per concludere, il caffè “macchiato menta e zabaione”, tipicità sempre proposta dallo storico caffè Pedrocchi di piazza Cavour - lì da 200 anni! - "il caffè senza porte” aperto giorno e notte) - visitare un po’ meno frettolosamente e con tanto di guida esperta chiese, palazzi e musei, è stata davvero un’opportunità da non perdere e, così si impara che nella chiesa del Santo vi sono “lunette” che trasmettono la storia cristiana per mano di artisti quali Giotto, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Giambattista Tiepolo, Gianantonio Canal, più noto come Canaletto e ancora, Sebastiano del Piombo Lorenzo Lotto, Giusto de' Menabuoi, Altichiero, Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, il Pordenone e potremmo continuare per un altro paio di pagine… Infine assistendo incantati alla visita in notturna della cappella del Santo, con tanto di spiegazioni di fra’ Giuliano, squisitamente competente e lapidario nelle chiose (quando ci vuole… ci vuole!).

Ah dimenticavamo… Il viaggio stampa era stato organizzato per partecipare in primis alla “BTR” Borsa del Turismo Religioso Internazionale, con workshop per gli addetti ai lavori (che per inciso è stato ancora una volta un successo per operatori e visitatori) ma come spesso succede, le attività di contorno, per qualcuno…

– forse – hanno avuto più successo dell’evento principale! (Gianfranco Leonardi)

+ BOX

Per

William Shakespeare:

“…fu grande il desiderio di vedere la bella Padova, culla delle arti…"

“…fu grande il desiderio di vedere la bella Padova, culla delle arti…"

Di

seguito i monumenti e le strutture che non si possono non vedere in

occasione di un viaggio a Padova e dintorni:

ARENA

ROMANA

L’antico

teatro romano di Padova, altresì detto Arena perché vi si spargeva

la sabbia (arena) e perché vi avvenivano i combattimenti dei

gladiatori prima e giostre e tornei dopo…

BASILICA

DEL SANTO

La

Basilica di Sant'Antonio, conosciuta con il nome "Il Santo",

è il centro religioso più importante della città

BATTISTERO

DEL DUOMO

Rappresenta

uno dei monumenti artistici più insigni della città

CAPPELLA

DEGLI SCROVEGNI

La

Cappella degli Scrovegni racchiude uno dei massimi capolavori della

pittura del Trecento italiano ed europeo

CHIESA

DEGLI EREMITANI

Antichissima

sede agostiniana, famosa per la Cappella Ovetari, uno dei capolavori

del Mantegna

ORTO

BOTANICO

Fondato

nel 1545 è il più antico orto botanico universitario del mondo.

Patrimonio UNESCO.

GHETTO

EBRAICO

A

sud della piazza delle Erbe si snoda un labirinto di strade strette

che formano il ghetto lì operante dal 1603 e abolito nel 1797

PALAZZO

DELLA RAGIONE

Lungo

82 metri e largo 27, il "Salone" si erge sopra un loggiato

trecentesco.

UNIVERSITA'

(palazzo il BO') la più antica (dopo Bologna) e frequentata da

Galileo, Copernico, Petrarca

MUSEO

DI STORIA DELLA MEDICINA (musme) Palazzo della Salute, la medicina

come non si è mai vista… un museo tra passato e futuro dove si

coniuga storia e tecnologia tra veri reperti antichi e exhibit

interattivi e con percorsi multimediali e ludici per i piccoli

visitatori. DA VEDERE!!

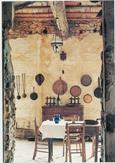

Lo scopo del Museo è di mantenere viva la memoria di quella che, nei primi

anni del 1900, era la vita della comunità agricola della nostra zona.

Il materiale esposto proviene in buona parte dalle famiglie della Parrocchia,

e diversi attrezzi e mezzi agricoli sono stati donati anche dalle comunità limitrofe.

L’allestimento curato da professionisti, favorisce l’esposizione di moltissimi attrezzi

agricoli, utensili e oggetti (oltre un migliaio) che lo rendono uno dei più ricchi

e significativi Musei di questo genere.

Nell’ampia sala d’entrata sono esposti alcuni pannelli che ripercorrono la storia dell’Abbazia

di Carceri, dalla presenza dei Monaci Agostiniani all’inserimento dei Camaldolesi, fino

all’arrivo della nobile Famiglia dei Conti Carminati, conclusosi con il passaggio definitivo

del sito alla Parrocchia di Carceri. Sul fronte opposto una riproduzione illustrata

della giornata del Monaco Benedettino, ospite dell’Abbazia di Carceri.

Le quindici illustrazioni evidenziano le ore di lavoro, di preghiera e di riposo che

i Monaci dovevano affrontare quotidianamente.

Per una visita più attenta del Museo si propone questo itinerario:

Sala della preparazione e sistemazione della terra per la semina,

dove si possono vedere gli attrezzi per la semina e la sarchiatura,

la mietitura e la raccolta dei prodotti agricoli : frumento, erba medica,

barbabietole e granoturco.

Lo scopo del Museo è di mantenere viva la memoria di quella che, nei primi

anni del 1900, era la vita della comunità agricola della nostra zona.

Il materiale esposto proviene in buona parte dalle famiglie della Parrocchia,

e diversi attrezzi e mezzi agricoli sono stati donati anche dalle comunità limitrofe.

L’allestimento curato da professionisti, favorisce l’esposizione di moltissimi attrezzi

agricoli, utensili e oggetti (oltre un migliaio) che lo rendono uno dei più ricchi

e significativi Musei di questo genere.

Nell’ampia sala d’entrata sono esposti alcuni pannelli che ripercorrono la storia dell’Abbazia

di Carceri, dalla presenza dei Monaci Agostiniani all’inserimento dei Camaldolesi, fino

all’arrivo della nobile Famiglia dei Conti Carminati, conclusosi con il passaggio definitivo

del sito alla Parrocchia di Carceri. Sul fronte opposto una riproduzione illustrata

della giornata del Monaco Benedettino, ospite dell’Abbazia di Carceri.

Le quindici illustrazioni evidenziano le ore di lavoro, di preghiera e di riposo che

i Monaci dovevano affrontare quotidianamente.

Per una visita più attenta del Museo si propone questo itinerario:

Sala della preparazione e sistemazione della terra per la semina,

dove si possono vedere gli attrezzi per la semina e la sarchiatura,

la mietitura e la raccolta dei prodotti agricoli : frumento, erba medica,

barbabietole e granoturco.

Continuando il percorso, dopo lo spazio dedicato alle Rogazioni, si possono intravvedere

i tantissimi attrezzi della Stalla, indispensabili nella gestione dei lavori e

degli animali che sostenevano l’attività agricola dei nostri nonni.

Nella parte interna si può visitare un’ampia Sala dedicata ai lavori domestici,

con tutti gli utensili della cucina, oltre lo spazio per la stiratura, per il

cucito, per la lavatura degli indumenti dei nostri avi e a completamento una stanza da letto,

munita degli accessori di una volta.

Nella parte finale si possono visitare la stanza dedicata alle unità

di peso e misura e una stanza con alcuni oggetti usati per il tempo libero.

Accanto uno spazio che racconta il percorso del vino, con gli attrezzi e gli

oggetti usati dai nonni.

Nella parte del Museo che si affaccia al grande Chiostro del 1500, sono state

allestite alcune sale dedicate ai lavori di quel tempo :

La Sala della Scuola e dei Giochi, la Sala della lavorazione della lana e della canapa,

la Sala del Calzolaio, la Sala del Falegname, e infine quella del fabbro

“ favaro “ e dell’arrotino “ moleta “ .

All’interno del Museo è stata prevista una Sala per le attività didattiche che

possono essere svolte dai bambini della Scuola Primaria durante la visita al

complesso Abbaziale.

Il percorso proposto per la visita al Museo rappresenta una testimonianza del lavoro svolto

dalle comunità dei Monaci Agostiniani e Camaldolesi per rendere viva e

autosufficiente l’esistenza dei nostri avi.

Continuando il percorso, dopo lo spazio dedicato alle Rogazioni, si possono intravvedere

i tantissimi attrezzi della Stalla, indispensabili nella gestione dei lavori e

degli animali che sostenevano l’attività agricola dei nostri nonni.

Nella parte interna si può visitare un’ampia Sala dedicata ai lavori domestici,

con tutti gli utensili della cucina, oltre lo spazio per la stiratura, per il

cucito, per la lavatura degli indumenti dei nostri avi e a completamento una stanza da letto,

munita degli accessori di una volta.

Nella parte finale si possono visitare la stanza dedicata alle unità

di peso e misura e una stanza con alcuni oggetti usati per il tempo libero.

Accanto uno spazio che racconta il percorso del vino, con gli attrezzi e gli

oggetti usati dai nonni.

Nella parte del Museo che si affaccia al grande Chiostro del 1500, sono state

allestite alcune sale dedicate ai lavori di quel tempo :

La Sala della Scuola e dei Giochi, la Sala della lavorazione della lana e della canapa,

la Sala del Calzolaio, la Sala del Falegname, e infine quella del fabbro

“ favaro “ e dell’arrotino “ moleta “ .

All’interno del Museo è stata prevista una Sala per le attività didattiche che

possono essere svolte dai bambini della Scuola Primaria durante la visita al

complesso Abbaziale.

Il percorso proposto per la visita al Museo rappresenta una testimonianza del lavoro svolto

dalle comunità dei Monaci Agostiniani e Camaldolesi per rendere viva e

autosufficiente l’esistenza dei nostri avi.

Appartiene all’inizio del monachesimo dell’Abbazia di Carceri e sorge come unica porta

di accesso al monastero: è separato dalle strutture dedicate alla vita dei

monaci, ma direttamente collegato alla Foresteria. Il portico, costruito dagli

Agostiniani, è un edificio a pianta rettangolare, sottoposto a continui

rimaneggiamenti. È costituito da un arco a fornice a sesto ribassato, che

durante la notte veniva sbarrato da un pesante portone. Sopra si apre una loggetta a

quattro archi e nella parte più alta fa bella vista una serie di merli a “coda di

rondine“ , costruiti dai Conti Carminati a scopo ornamentale. Di fianco all’ingresso,

si eleva alta e leggera la torre di guardia abbellita da un piccolo portico

ornamentale. Adiacente alla torre si trovava l’abitazione del Padre Foresterario

collegata, attraverso un porticato, alla Foresteria, struttura adibita all’accoglienza

e all’ospitalità di pellegrini di passaggio o di ospiti permanenti. Dal 14

giugno 2015 la casa del Padre Foresterario è stata completamente restaurata e

resa la sede del Centro di Spiritualità Scout, con lo scopo di formare ed

educare alla fede i gruppi Scout della Regione Veneto.

Appartiene all’inizio del monachesimo dell’Abbazia di Carceri e sorge come unica porta

di accesso al monastero: è separato dalle strutture dedicate alla vita dei

monaci, ma direttamente collegato alla Foresteria. Il portico, costruito dagli

Agostiniani, è un edificio a pianta rettangolare, sottoposto a continui

rimaneggiamenti. È costituito da un arco a fornice a sesto ribassato, che

durante la notte veniva sbarrato da un pesante portone. Sopra si apre una loggetta a

quattro archi e nella parte più alta fa bella vista una serie di merli a “coda di

rondine“ , costruiti dai Conti Carminati a scopo ornamentale. Di fianco all’ingresso,

si eleva alta e leggera la torre di guardia abbellita da un piccolo portico

ornamentale. Adiacente alla torre si trovava l’abitazione del Padre Foresterario

collegata, attraverso un porticato, alla Foresteria, struttura adibita all’accoglienza

e all’ospitalità di pellegrini di passaggio o di ospiti permanenti. Dal 14

giugno 2015 la casa del Padre Foresterario è stata completamente restaurata e

resa la sede del Centro di Spiritualità Scout, con lo scopo di formare ed

educare alla fede i gruppi Scout della Regione Veneto.

La struttura sobria e armoniosa della costruzione appare adatta a documentare

l’esercizio dell’ospitalità curata dai Monaci come prescritto dal capitolo 53

della Regola di San Benedetto, nel quale egli delinea il rito dell’accoglienza e

raccomanda una cura particolare per gli ospiti poveri e per i pellegrini. È un

edificio imponente, architettonicamente parlando, il più bello e armonioso di tutta

la struttura Abbaziale. Il piano terra, costruito dai Monaci Agostiniani verso il

1200, con circa mille metri quadrati di superficie era lo spazio adibito ai servizi di

accoglienza e ospitalità. Con l’avvento dei Monaci Camaldolesi la Foresteria

fu elevata di un piano, poggiando, sui muri centrali del piano terra, possenti

colonne in muratura che sostengono la struttura del tetto, attualmente completamente

ristrutturato.

La struttura sobria e armoniosa della costruzione appare adatta a documentare

l’esercizio dell’ospitalità curata dai Monaci come prescritto dal capitolo 53

della Regola di San Benedetto, nel quale egli delinea il rito dell’accoglienza e

raccomanda una cura particolare per gli ospiti poveri e per i pellegrini. È un

edificio imponente, architettonicamente parlando, il più bello e armonioso di tutta

la struttura Abbaziale. Il piano terra, costruito dai Monaci Agostiniani verso il

1200, con circa mille metri quadrati di superficie era lo spazio adibito ai servizi di

accoglienza e ospitalità. Con l’avvento dei Monaci Camaldolesi la Foresteria

fu elevata di un piano, poggiando, sui muri centrali del piano terra, possenti

colonne in muratura che sostengono la struttura del tetto, attualmente completamente

ristrutturato.

Procedendo verso la Chiesa, a destra della facciata, si trova il palazzo canonicale.

Riassume fra le sue mura le vicende dell’Abbazia, anche perché la sua struttura

risulta stravolta dagli eventi succedutesi nel tempo. Attualmente è sede della

canonica Parrocchiale. La villa, costruita dai Monaci Agostiniani come residenza del

Padre Superiore, poi, con i Camaldolesi diventa sede dell’Abbazia Camaldolese. Nel

1690 l’Abbazia viene trasformata in una imponente azienda agricola e la villa assume

il ruolo di residenza della nobile famiglia dei Conti Carminati. Oggi, dopo gli

interventi per il restauro del tetto e del piano terra, è diventata canonica

Parrocchiale. All’esterno, sulla facciata, oltre allo stemma dei Camaldolesi, appare

anche quello dei Conti Carminati, un’aquila a due teste sopra un carro agricolo colmo

di spighe, indice della trasformazione del monastero in azienda agricola.

Procedendo verso la Chiesa, a destra della facciata, si trova il palazzo canonicale.

Riassume fra le sue mura le vicende dell’Abbazia, anche perché la sua struttura

risulta stravolta dagli eventi succedutesi nel tempo. Attualmente è sede della

canonica Parrocchiale. La villa, costruita dai Monaci Agostiniani come residenza del

Padre Superiore, poi, con i Camaldolesi diventa sede dell’Abbazia Camaldolese. Nel

1690 l’Abbazia viene trasformata in una imponente azienda agricola e la villa assume

il ruolo di residenza della nobile famiglia dei Conti Carminati. Oggi, dopo gli

interventi per il restauro del tetto e del piano terra, è diventata canonica

Parrocchiale. All’esterno, sulla facciata, oltre allo stemma dei Camaldolesi, appare

anche quello dei Conti Carminati, un’aquila a due teste sopra un carro agricolo colmo

di spighe, indice della trasformazione del monastero in azienda agricola.

Uscendo dal palazzo canonicale si impone allo sguardo la facciata della Chiesa nella

sua maestosa armonia. Le statue, situate in alto sopra il timpano, raffigurano Dio

Padre, Maria e l’arcangelo Gabriele nel momento dell’Annunciazione. Chiunque,

varcato il portico d’entrata, può intuire a chi era dedicato il sito

religioso. La facciata attuale è la terza, risulta da un restauro ad opera

dei Monaci Camaldolesi dell’anno 1686 “meliori culto exornata”, come si vede dalla

lapide sopra l’ingresso.

Presenta una ricca trabeazione che si articola in due

ordini. In quello superiore si possono ammirare rigonfiamenti e scanalature

intercalate da nicchie, che ospitano le statue di San Pietro e San Paolo. Sui lati

esterni le statue di San Benedetto, fondatore dell’Ordine dei Benedettini, e San

Romualdo fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.

Uscendo dal palazzo canonicale si impone allo sguardo la facciata della Chiesa nella

sua maestosa armonia. Le statue, situate in alto sopra il timpano, raffigurano Dio

Padre, Maria e l’arcangelo Gabriele nel momento dell’Annunciazione. Chiunque,

varcato il portico d’entrata, può intuire a chi era dedicato il sito

religioso. La facciata attuale è la terza, risulta da un restauro ad opera

dei Monaci Camaldolesi dell’anno 1686 “meliori culto exornata”, come si vede dalla

lapide sopra l’ingresso.

Presenta una ricca trabeazione che si articola in due

ordini. In quello superiore si possono ammirare rigonfiamenti e scanalature

intercalate da nicchie, che ospitano le statue di San Pietro e San Paolo. Sui lati

esterni le statue di San Benedetto, fondatore dell’Ordine dei Benedettini, e San

Romualdo fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.

L’attuale Chiesa è opera dei Camaldolesi, sui resti della chiesa

Portuense e di quella a tre navate, tutte e due incendiate. Nel 1686 viene consacrata

dal Vescovo di Padova San Gregorio Barbarigo, è costruita su pianta

rettangolare con angoli smussati che rendono l’unica navata di forma ellissoidale. Il

soffitto si alza a vela e tre ordini di finestre consentono una gradevole luminosit

à. Entrando, le tre cappelle di destra raffigurano l’altare

L’attuale Chiesa è opera dei Camaldolesi, sui resti della chiesa

Portuense e di quella a tre navate, tutte e due incendiate. Nel 1686 viene consacrata

dal Vescovo di Padova San Gregorio Barbarigo, è costruita su pianta

rettangolare con angoli smussati che rendono l’unica navata di forma ellissoidale. Il

soffitto si alza a vela e tre ordini di finestre consentono una gradevole luminosit

à. Entrando, le tre cappelle di destra raffigurano l’altare

di Sant’Isidoro, l’altare con la recente immagine della Madonna e l’altare con la

pala della Crocifissione, attribuita alla scuola di Guido Reni. Sul lato sinistro, si

trovano gli altari di Santa Lucia con Sant’Antonio da Padova, l’altare di San Bellino

Vescovo di Padova e l’altare di San Romualdo, fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.

Percorsa la navata si accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese

precedenti, Portuense e Camaldolese, ora adibita a Presbiterio. Nelle pareti laterali

appaiono due lunette dipinte, sulla destra il trasporto della salma di San Teobaldo

all’Abbazia della Vangadizza, sulla sinistra la rappresentazione di un ferito soccorso

dal buon Samaritano che potrebbe essere San Romualdo. Al di là del

Presbiterio rimane il Coro della seconda chiesa. È privo dei pregevoli stalli

che, venduti nel periodo dei Conti Carminati, si trovano, ora, nel Duomo di Chioggia e

nel Palazzo Ducale di Venezia. Sopra la trabeazione

del Coro è posto un quadro raffigurante l’Annunciazione, opera di notevole

valore di Luca da Reggio della scuola di Guido Reni.

di Sant’Isidoro, l’altare con la recente immagine della Madonna e l’altare con la

pala della Crocifissione, attribuita alla scuola di Guido Reni. Sul lato sinistro, si

trovano gli altari di Santa Lucia con Sant’Antonio da Padova, l’altare di San Bellino

Vescovo di Padova e l’altare di San Romualdo, fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.

Percorsa la navata si accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese

precedenti, Portuense e Camaldolese, ora adibita a Presbiterio. Nelle pareti laterali

appaiono due lunette dipinte, sulla destra il trasporto della salma di San Teobaldo

all’Abbazia della Vangadizza, sulla sinistra la rappresentazione di un ferito soccorso

dal buon Samaritano che potrebbe essere San Romualdo. Al di là del

Presbiterio rimane il Coro della seconda chiesa. È privo dei pregevoli stalli

che, venduti nel periodo dei Conti Carminati, si trovano, ora, nel Duomo di Chioggia e

nel Palazzo Ducale di Venezia. Sopra la trabeazione

del Coro è posto un quadro raffigurante l’Annunciazione, opera di notevole

valore di Luca da Reggio della scuola di Guido Reni.

È l’unica torre d’angolo rimasta del Chiostro Romanico, tutte le immagini

rappresentate sulle pareti sono pagine della Bibbia. Ora il locale è adibito

a fonte battesimale con una bella vasca ottagonale al centro. Il Battistero, con il

Presbiterio, il Coro e una parte del campanile, appartiene ai resti salvati

dall’incendio del 1242, al tempo degli Agostiniani e restaurati con la chiesa a tre

navate. L’interno, con volta a crociera, conserva nelle quattro pareti degli affreschi

che possono sembrare stilisticamente differenti ma in realtà fanno tutti parte

del periodo Camaldolese. Di fronte all’entrata l’Annunciazione, sulla destra la

Crocifissione, sulla sinistra lo splendore della Pentecoste, e sopra la porta

d’ingresso si può ammirare la Resurrezione. Tutti gli affreschi sono collegati

al centro della volta dove è rappresentato Dio Padre.

È l’unica torre d’angolo rimasta del Chiostro Romanico, tutte le immagini

rappresentate sulle pareti sono pagine della Bibbia. Ora il locale è adibito

a fonte battesimale con una bella vasca ottagonale al centro. Il Battistero, con il

Presbiterio, il Coro e una parte del campanile, appartiene ai resti salvati

dall’incendio del 1242, al tempo degli Agostiniani e restaurati con la chiesa a tre

navate. L’interno, con volta a crociera, conserva nelle quattro pareti degli affreschi

che possono sembrare stilisticamente differenti ma in realtà fanno tutti parte

del periodo Camaldolese. Di fronte all’entrata l’Annunciazione, sulla destra la

Crocifissione, sulla sinistra lo splendore della Pentecoste, e sopra la porta

d’ingresso si può ammirare la Resurrezione. Tutti gli affreschi sono collegati

al centro della volta dove è rappresentato Dio Padre.

Il Chiostrino Romanico appartiene alla fase

costruttiva dei primi Padri Agostiniani.

Rimane solamente un lato, ma sufficiente per

farci capire come doveva essere

l’insieme: uno dei più belli del Veneto e

probabilmente anche unico nel suo genere per

l’epoca e per lo stile. Il chiostrino è costituito da 24 colonnine

monolitiche

l'epoca e per lo stile. Il chiostrino è

costituito da 24 colonnine monolitiche

in marmo rosso di Verona, variamente

abbinate e composite, che sostengono altrettanti

capitelli e archetti, tanto da formare una

struttura graziosa e leggera alla vista,

ma solida tanto da sostenere una parete in

muratura massiccia e pesante. Il posto,

almeno per i Monaci Agostiniani,

rappresentava il Chiostro Silente, con al centro del

rombo il lavabo, che univa il Refettorio

alla Chiesa. Oggi, al posto del lavabo, una

fontana in marmo rosso di Verona.

Il Chiostrino Romanico appartiene alla fase

costruttiva dei primi Padri Agostiniani.

Rimane solamente un lato, ma sufficiente per

farci capire come doveva essere

l’insieme: uno dei più belli del Veneto e

probabilmente anche unico nel suo genere per

l’epoca e per lo stile. Il chiostrino è costituito da 24 colonnine

monolitiche

l'epoca e per lo stile. Il chiostrino è

costituito da 24 colonnine monolitiche

in marmo rosso di Verona, variamente

abbinate e composite, che sostengono altrettanti

capitelli e archetti, tanto da formare una

struttura graziosa e leggera alla vista,

ma solida tanto da sostenere una parete in

muratura massiccia e pesante. Il posto,

almeno per i Monaci Agostiniani,

rappresentava il Chiostro Silente, con al centro del

rombo il lavabo, che univa il Refettorio

alla Chiesa. Oggi, al posto del lavabo, una

fontana in marmo rosso di Verona.

È adiacente a quel che resta del Chiostro Romanico e viene costruito verso la

metà del 1500 dai Camaldolesi, entrati nel Monastero per decisione del Papa

Gregorio XII, con lo scopo di favorire il riordino morale e materiale del luogo. Il

chiostro è modellato nello stile del Rinascimento: presenta ampi archi,

sostenuti da colonne toscane, sovrastate da una bella trabeazione che divide il

porticato dal piano superiore con le finestre delle celle dei Monaci. L’elegante

loggia sopraelevata presenta svelte colonne con volute coniche, dalla quale è

possibile ammirare l’armonia dell’intero chiostro. Il chiostro, originariamente,

ospitava le aule di lezione, di studio, di riposo e di sorveglianza. Nel mezzo del

chiostro un pozzo monumentale di marmo rosso conferisce signorilità ed esalta

lo stemma dei Camaldolesi: due colombe che si abbeverano allo stesso calice, simbolo

di Eremiti e Cenobiti che attingono forza da Cristo.

È adiacente a quel che resta del Chiostro Romanico e viene costruito verso la

metà del 1500 dai Camaldolesi, entrati nel Monastero per decisione del Papa

Gregorio XII, con lo scopo di favorire il riordino morale e materiale del luogo. Il

chiostro è modellato nello stile del Rinascimento: presenta ampi archi,

sostenuti da colonne toscane, sovrastate da una bella trabeazione che divide il

porticato dal piano superiore con le finestre delle celle dei Monaci. L’elegante

loggia sopraelevata presenta svelte colonne con volute coniche, dalla quale è

possibile ammirare l’armonia dell’intero chiostro. Il chiostro, originariamente,

ospitava le aule di lezione, di studio, di riposo e di sorveglianza. Nel mezzo del

chiostro un pozzo monumentale di marmo rosso conferisce signorilità ed esalta

lo stemma dei Camaldolesi: due colombe che si abbeverano allo stesso calice, simbolo

di Eremiti e Cenobiti che attingono forza da Cristo.

tutte le pareti e attribuiti alla scuola del Salviati. Ogni figura è collocata

a fianco di colonne scanalate e rettangolari, con i piedi che poggiano su una piccola

base a sua volta collocata sopra un capitello. Pare proprio che le figure abbiano una

propria volumetria, non solo grazie a questa finta architettura, ma anche grazie

all’ariosità dei panneggi. Di particolare efficacia è la

rappresentazione della Madonna Annunciata e dell’Angelo Nunziante, che sembra

rassicurarla dopo averle comunicato il lieto evento. Fra le due figure l’immagine di

Isaia con il rotolo della sua profezia. Altre figure dell’Antico e del Nuovo

Testamento, in parte legate alla vita dell’Abbazia, arricchiscono la Sala degli

Affreschi. Attualmente la Sala, molto apprezzata dai visitatori, è anche

riservata ad eventi letterari, riunioni, mostre pittoriche e fotografiche.

tutte le pareti e attribuiti alla scuola del Salviati. Ogni figura è collocata

a fianco di colonne scanalate e rettangolari, con i piedi che poggiano su una piccola

base a sua volta collocata sopra un capitello. Pare proprio che le figure abbiano una

propria volumetria, non solo grazie a questa finta architettura, ma anche grazie

all’ariosità dei panneggi. Di particolare efficacia è la

rappresentazione della Madonna Annunciata e dell’Angelo Nunziante, che sembra

rassicurarla dopo averle comunicato il lieto evento. Fra le due figure l’immagine di

Isaia con il rotolo della sua profezia. Altre figure dell’Antico e del Nuovo

Testamento, in parte legate alla vita dell’Abbazia, arricchiscono la Sala degli

Affreschi. Attualmente la Sala, molto apprezzata dai visitatori, è anche

riservata ad eventi letterari, riunioni, mostre pittoriche e fotografiche.